La cartographie des risques est un outil incontournable en gestion des risques. Simple, visuelle et efficace, elle permet d’évaluer et de hiérarchiser les risques auxquels une organisation est exposée, afin de mieux les maîtriser.

Dans cet article, découvrez ce qu’est une cartographie des risques, à quoi elle sert, comment elle se construit étape par étape, et quelles sont les bonnes pratiques pour l’utiliser efficacement.

Définition de la cartographie des risques

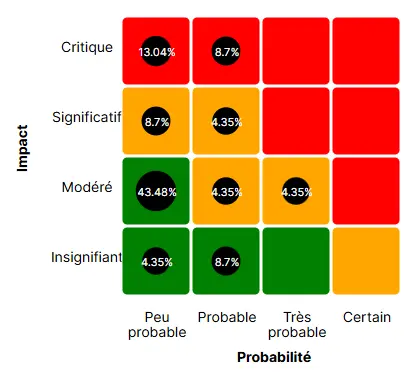

La cartographie des risques est un tableau à double entrée qui croise deux dimensions clés d’un risque :

- Sa probabilité d’occurrence (ou vraisemblance)

- Son impact potentiel (ou gravité)

Chaque risque est positionné dans cette cartographie en fonction de ces deux critères, ce qui permet de visualiser rapidement les risques les plus critiques à traiter.

Par exemple, un risque très probable avec un fort impact sera considéré comme inacceptable et nécessitera une action prioritaire. À l’inverse, un risque peu probable et peu grave pourra être simplement surveillé.

La cartographie est utilisée dans de nombreux domaines : GRC, contrôle interne, qualité (ISO 9001), sécurité de l’information (ISO 27001), continuité d’activité, etc.

Les éléments clés d’une cartographie des risques

Une cartographie des risques repose généralement sur les éléments suivants :

L’axe « probabilité »

Il évalue la fréquence ou la vraisemblance de survenance du risque. Les niveaux peuvent aller de rare à fréquent.

L’axe « impact »

Il mesure les conséquences d’un risque : financières, humaines, juridiques, réputationnelles, etc. Les niveaux vont de mineur à catastrophique.

Le score du risque

On obtient une notation du risque en combinant ces deux dimensions.

Par exemple : Risque A = probabilité 4 × impact 5 = score 20 sur une échelle de 1 à 25.

Le code couleur

La cartographie est souvent structurée en zones :

- Vert : risque acceptable

- Orange : risque modéré à surveiller

- Rouge : risque élevé ou critique à traiter rapidement

Cette représentation graphique facilite la prise de décision.

Exemple de cartographie des risques générée automatiquement avec le logiciel Optimiso Suite.

Exemple de cartographie des risques générée automatiquement avec le logiciel Optimiso Suite.

Pourquoi utiliser une cartographie des risques ?

La cartographie des risques offre plusieurs avantages majeurs :

- Prioriser les actions : elle aide à cibler les risques les plus importants et à affecter les ressources au bon endroit.

- Faciliter la communication : la visualisation permet de mieux partager l’analyse des risques avec les décideurs.

- Répondre aux exigences normatives : normes ISO, ACPR, FINMA, ou toutes les autres obligations réglementaires ou audits internes qui imposent souvent une approche structurée des risques.

- Objectiver les évaluations : elle réduit le biais individuel en s’appuyant sur des critères communs.

Comment construire une cartographie des risques en 4 étapes ?

Voici une méthode simple et éprouvée pour bâtir une cartographie des risques efficace :

Étape 1 : Identifier les risques

Listez les événements indésirables potentiels en lien avec vos activités, processus ou projets. Cette phase peut s’appuyer sur des ateliers, interviews, audits ou retours d’expérience.

Étape 2 : Définir les critères

Avant de positionner vos risques dans la cartographie, vous devez définir des critères clairs et partagés pour évaluer deux dimensions : la gravité (ou impact) et la probabilité (ou vraisemblance). Cela garantit une évaluation cohérente et comparable entre les différents types de risques.

Exemple de critère pour la gravité (impact financier)

Vous pouvez, par exemple, définir des seuils financiers pour chaque niveau d’impact :

- Gravité 1 – Insignifiant : impact financier inférieur à CHF 5’000.- (ex. : frais de retard sur une facture).

- Gravité 2 – Modéré : impact entre CHF 5’000.- et CHF 20’000.- (ex. : pénalité contractuelle).

- Gravité 3 – Significatif : impact entre CHF 20’000.- et CHF 100’000.- (ex. : perte d’un client stratégique).

- Gravité 4 – Critique : impact supérieur à CHF 100’000.- (ex. : action juridique ou atteinte à la continuité d’activité).

Ces montants sont bien sûr à adapter à la taille de votre structure.

Exemple de critère pour la probabilité

La probabilité peut être définie en fonction de la fréquence d’occurrence estimée :

- Probabilité 1 – Peu probable : peut survenir une fois tous les 15 ans

- Probabilité 2 – Probable : peut survenir une fois tous les 5 ans.

- Probabilité 3 – Très probable : peut survenir une fois par an.

- Probabilité 4 – Certain : peut survenir une fois par mois ou plus.

Ces repères temporels permettent de mieux objectiver les jugements, surtout lorsqu’ils sont discutés collectivement.

Étape 3 : Évaluer les risques

Une fois les critères de gravité et de probabilité définis, il est temps de passer à l’évaluation de vos risques. Pour chaque risque identifié, attribuez un niveau à chacun des deux critères selon vos grilles d’analyse.

Par exemple, un risque ayant une probabilité de 4 (élevée) et une gravité de 3 (significative) obtiendra un score de 12 (4 × 3). Ce score permet de situer le risque sur votre cartographie et de le classer parmi les priorités à traiter ou à surveiller.

Plus le score est élevé, plus le risque est critique. C’est ce qui vous permettra ensuite de définir une stratégie de traitement adaptée : acceptation, réduction, transfert ou suppression.

Si vous n’avez pas encore identifié formellement vos risques, ou si vous souhaitez structurer cette étape en profondeur, consultez notre article dédié : Les 5 étapes pour identifier et évaluer vos risques.

Étape 4 : Valider et suivre

Faites valider la cartographie par les parties prenantes (direction, comité des risques, etc.) pour garantir une vision partagée. Pensez à la mettre à jour régulièrement en cas de changement ou d’incident. Une cartographie n’est utile que si elle reste vivante.

Astuce : avec un logiciel de gestion des risques comme Optimiso Suite, cette démarche peut être entièrement digitalisée, facilitant le suivi, la traçabilité et l’analyse dans le temps.

Bonnes pratiques pour une cartographie des risques efficace

L’échelle de la cartographie peut être ajustée en fonction de la taille et de la complexité de l’organisation. Dans certains cas, trois niveaux suffisent largement à représenter les risques de manière claire.

Des critères bien définis pour la gravité et la probabilité permettent d’éviter les interprétations subjectives et facilitent une évaluation cohérente entre les équipes.

La cartographie gagne à être révisée continuellement, notamment lorsqu’un changement important survient dans l’activité, l’environnement ou après un incident.

Associer les équipes opérationnelles à la démarche est souvent utile. Leur connaissance du terrain apporte un éclairage concret sur les risques identifiés.

La cartographie des risques est un outil simple, mais redoutablement efficace pour gérer les incertitudes. Bien construite et bien utilisée, elle permet de structurer votre approche du risque, d’impliquer vos équipes et de prendre de meilleures décisions.

Pour aller plus loin, découvrez comment Optimiso Suite peut vous accompagner dans la gestion globale de vos risques — de l’identification à la surveillance — avec une cartographie toujours à jour, fiable et collaborative.